ポイント

- 太平洋プレート上の海山が関東地方下の地震の巣の原因であるというモデルを提案

- 東京湾北部の地震の巣がM7クラスの地震の震源域となる可能性を指摘

- プレート境界型地震の発生における海山の新しい役割を提唱

概要

東京科学大学(Science Tokyo)理学院 地球惑星科学系の中島淳一教授は、東京湾北部(千葉県北西部)の深さ60–70 kmにある地震の巣[用語1]が太平洋プレートと一緒に沈み込む海山[用語2]によって引き起こされていることを明らかにしました。

東京湾北部は日本列島で最も地震活動が活発な地域の1つであり、身体に感じない小さな地震も含めると、1ヵ月に100個ほどの地震が発生しています。過去100年間において東京23区で震度5強以上の揺れが観測された3つの地震のうち、2つが東京湾北部を震源とする地震です(残りの1つは、2011年東北地方太平洋沖地震)。多くの死者を出した1894年明治東京地震[用語3]も東京湾北部付近で発生した可能性が指摘されています。

本研究では地震波データの解析により、東京湾北部の地震の巣の震源位置や地震活動の空間的特徴などを詳細に検討しました。その結果、この地震の巣の大きさが関東地方の沖合にある海山とほぼ一致すること、地震活動の空間パターンが海山の沈み込みから期待される特徴と矛盾しないことなどから、海山の沈み込みが地震の巣の原因であるという新しいモデルを提案しました。また、東京湾北部の地震の巣が、首都直下地震として想定されているM7クラスの地震の震源域になる可能性も指摘しました。これらは首都圏における地震活動を理解する上で極めて重要な成果です。

この研究成果は、科学誌「Tectonophysics」に4月6日にオンライン掲載されました。

背景

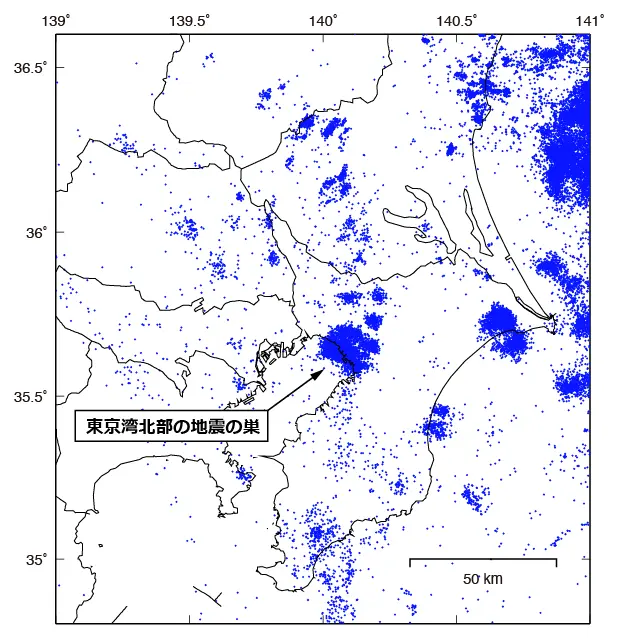

関東地方下には孤立した地震の巣が多く、活発な地震活動の原因となっています(図1)。特に東京湾北部(千葉県北西部)には深さ60–70 kmで発生する地震の巣が存在し、身体に感じない小さな地震も含めると、1ヵ月に100個ほどの地震が発生しています。

有感となる規模の地震も多く、数年に1回はマグニチュード(M)5以上の地震が発生しています。さらに過去100年間において東京23区で震度5強以上の揺れが観測された3つの地震のうち、2つが東京湾北部を震源とする地震でした(2005年7月のM6.0、2021年10月のM5.9地震)。M7クラス地震発生の30年確率が70%とされている首都圏において、その確率の算出に使われた地震の1つである1894年明治東京地震(M7.0)(最大震度6)も、東京湾北部の地震の巣の周辺で発生した可能性が高いと指摘されています。しかしながら、東京湾北部の地震の巣に関する研究はほとんど行われておらず、その発生原因の理解は進んでいませんでした。

研究成果

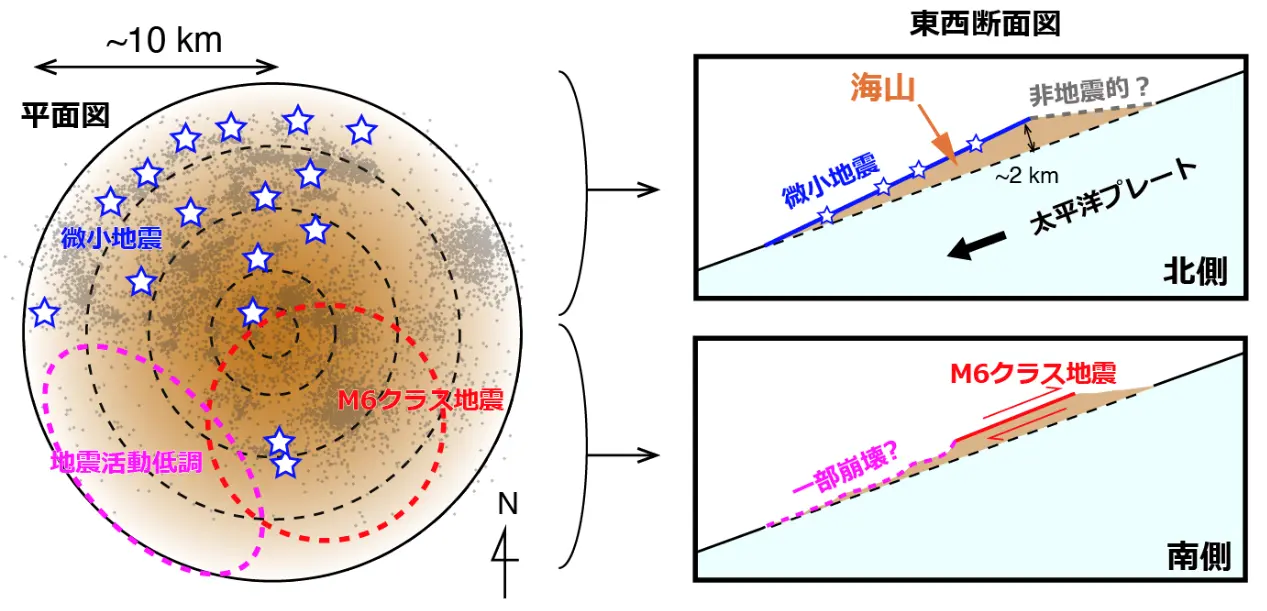

本研究では、2000年から2023年までに東京湾北部の地震の巣(図1の矢印)で発生したM2以上の地震(深さ55–75 km)の高精度震源決定や断層タイプの推定などを行い、地震活動の時空間変化の特徴を精査しました。得られた解析結果から、(1)地震の巣では沈み込む太平洋プレートの上部境界面で地震が発生している、(2)地震活動は半径10 kmほどの円状構造を示す、(3)地震の並ぶ角度は平均的なプレートの傾斜よりも急である、(4)地震発生のパターンは空間的に変化するという特徴が明らかになりました。

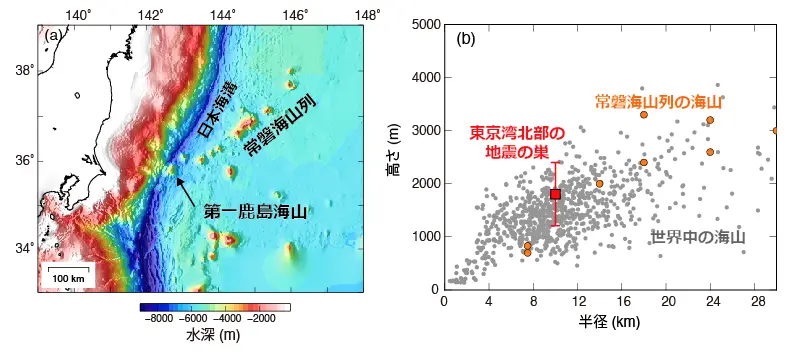

沈み込む前の太平洋プレートの上(海底面)には、海山と呼ばれる地形の高まりが存在することがあります。海山は過去の火成活動の名残であると考えられており、その分布域や大きさはよく研究されています。実際に、関東地方の約300 km沖合には「常磐海山列」と呼ばれる北東-南西に延びる海山列が存在し、その最西端にある第一鹿島海山は今まさに日本海溝から沈み込み始めたところです(図2a)。常磐海山の大きさは多様性がありますが、半径は5–20 km、比高(海底面からの高さ)は1,000–3,000 m程度であることが分かっています(図2bの橙色)。

今回の研究で得られた結果は、地震活動が沈み込む太平洋プレート上で発生していること、つまり太平洋プレート上の何らかの構造不均質が地震の原因であることを示しています。半径10 km程度という今回の地震の巣の大きさは、常磐海山のサイズや形状と矛盾しません。また、先行研究で提案されているプレート境界よりも急角度で並ぶ地震分布は、沈み込む海山の前面で地震活動が発生していると考えると説明できます(図3右上図)。さらに、観測された地震活動の空間的特徴は、数値シミュレーションによって得られている海山の沈み込みに伴う地震発生のパターンと類似しています。以上の考察から、東京湾北部の地震の巣は海山の沈み込みが原因である可能性が高いと結論づけました(図3)。

東京湾北部の地震の巣は半径が約10 kmであり、M7クラスの地震を起こすのに十分な大きさです。また同じ場所で繰り返し発生した地震活動の解析からは、地震の巣にひずみが蓄積されつつあることが示唆されます。もし地震の巣に相当する領域が一気に破壊された場合には、M7クラスの地震が発生する可能性があります。

さらに、関東地方下に存在する他の地震の巣(図1に分布する密集した16個の地震活動)についても調査し、そうした地震の巣の大きさが海底面にある海山のサイズ分布の範囲内にあることを確認しました。また、地震の巣のサイズが大きいほど、地震活動が活発であることも明らかになりました。関東地方下にある他の地震の巣についても、その発生原因は海山の沈み込みである可能性が高いと考えられます。

社会的インパクト

関東地方は日本列島で最も地震活動が活発な地域であり、その原因としては、太平洋プレートとフィリピン海プレートの2枚の海洋プレートの沈み込みが考えられてきました。本研究では、そうした既知の原因に加えて、海山の沈み込みという別の要因が地震活動に影響を与えている可能性が明らかになりました。これは、関東地方に多く分布する地震巣の成因に関してこれまでにない新しい視点です。

従来の多くの研究では、沈み込む海洋プレート上にある海山は、規模がそれほど大きくない場合にはプレートの沈み込みに伴って表面が削剥され、地下深部では海山としての形状が崩れてしまうと考えられてきました。しかし本研究の結果は、深さ60–70 kmであっても海山が地震活動の原因となることを強く示唆しています。また、これまでの多くの研究では、海山の沈み込みは地震の発生を抑制すると考えられてきました。本研究で示した海山の沈み込みが地震の原因であるというモデルは、プレート境界型地震の発生メカニズムの理解の進展に寄与する重要な研究成果と言えます。

今後の展開

本研究では、地震の巣の原因が海山の沈み込みにあるという新しい考え方を提案しました。しかし本研究では、この「海山沈み込みモデル」を地震活動の広がりや空間的特徴などの状況証拠に基づいて提案しており、海山の沈み込みそのものを観測から特定できたわけではありません。また、海山の北側と南側で地震活動の特徴が異なる要因もよく分かっていません。今後は、沈み込む前の海洋プレート上の地形と沈み込んだ後のプレート境界型地震の活動の特徴を、世界の多くの地域で系統的に調査・研究することで、本研究で提案した「海山沈み込みモデル」の検証を進めていく必要があります。

付記

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(JP21H01176、JP23K20888、JP23K20890、JP24H01025)および文部科学省による「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画(第2次、第3次)」の支援を受けました。

用語説明

- [用語1]

- 地震の巣:周囲の活動から孤立した定常的な地震活動域。

- [用語2]

- 海山:海底地形の一種。海底から1,000 m以上の高さを有する比較的孤立した高所部であって、頂上の径が大きくないもの。

- [用語3]

- 明治東京地震:1894年6月20日に東京都市部下で発生したM7の地震。死者は31名。過去に発生した首都地震の1つ。

論文情報

- 掲載誌:

- Tectonophysics

- タイトル:

- The Tokyo Bay earthquake nest, Japan: Implications for a subducted seamount

- 著者:

- Junichi Nakajima

研究者プロフィール

中島 淳一 Junichi NAKAJIMA

東京科学大学 理学院 地球惑星科学系 教授

研究分野:地震学、地球内部物理学