どんな研究?

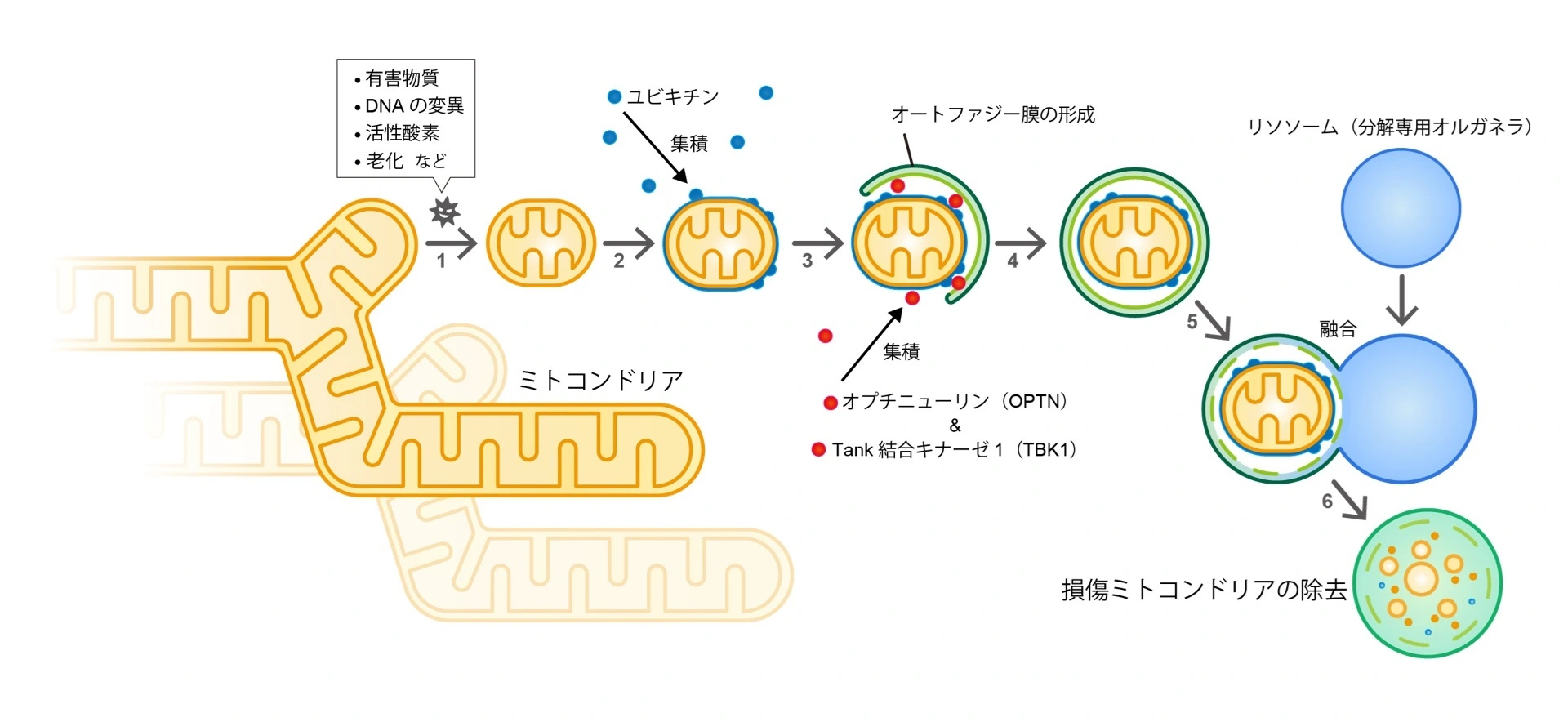

ミトコンドリアは、取り込んだ栄養素を生命活動に必要なエネルギーに変換する細胞内小器官(オルガネラ)で、「細胞の発電所」とも呼ばれています。しかし、ミトコンドリアは一定の頻度で傷つき、そのまま放置されるとパーキンソン病などの神経変性疾患の原因ともなる「損傷ミトコンドリア」と呼ばれる状態になります。この損傷ミトコンドリアを分解するため、細胞には「オートファジー」という仕組みがあります。

総合研究院 難治疾患研究所 機能分子病態学分野の山野晃史准教授らの研究チームは、これまで遺伝性パーキンソン病※用語1について研究を行い、オートファジーがこの病気の発症を抑える役割をもつことを明らかにしてきました。これまでに、損傷ミトコンドリアの除去には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因タンパク質であるTank結合キナーゼ1(TBK1)とオプチニューリン(OPTN)というタンパク質が関わっていることが報告されています。しかし、その詳細なしくみには不明な点が残されていました。そこで研究チームは、この2つのタンパク質に注目し、これらがどのように連携して損傷ミトコンドリアの除去を行うのか調べました。

損傷したミトコンドリアはOPTNとTBK1が協調することで除去され、細胞の恒常性が維持される。

ここが重要

研究チームは、OPTNが損傷ミトコンドリアの表面に集まり、分解を進めるための足場(会合点)になることを発見しました。一方、TBK1はリン酸化酵素と呼ばれ、特定のタンパク質にリン酸基をつけることで、活性化スイッチをオンにする機能がありますが、会合点にTBK1が集まることでOPTNの活性化を促進されることもわかりました。また、集まったTBK1同士が互いのスイッチをオンにし合うことで、オートファジーの効率を高めることも突き止めました。さらに、この会合点の形成を阻害する「モノボディ」と呼ばれる特殊なタンパク質を開発し、それを作用させたところ、会合点が作られなくなり、オートファジーの効率が大幅に低下することが確認されました。

今後の展望

この研究は、パーキンソン病やALSなどの神経疾患の治療法の開発に役立つ可能性を大いに秘めています。また、研究で開発された「モノボディ」は、損傷ミトコンドリアの除去だけでなく、細胞内の様々な不要物質を除去する仕組みの解明にも活用できると期待されています。

研究者のひとこと

OPTNとTBK1がコンビで損傷ミトコンドリアの掃除を行うという新しいメカニズムを発見することができました。損傷ミトコンドリアの選択的分解は、パーキンソン病やALSなどの疾患に関わるため、超高齢化社会を迎える日本において重要な課題です。これからも引き続き研究を進めていきます。

用語説明

※ 用語1. 遺伝性パーキンソン病:親から子へと遺伝するタイプのパーキンソン病

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口