Higher Education Planning in Asia (HEPA) Forum 2025 開催報告

Science Tokyoとして初開催となる国際会議で、アジアの大学プランナーが一堂に会する貴重な機会に

3月17日、18日の2日間にわたり、大岡山キャンパスにて「Higher Education Planning in Asia(HEPA)Forum 2025」が開催されました。2017年に旧・東京工業大学がホストを務めて以来、2度目の開催となりました。

本フォーラムには、アジアの高等教育機関で経営・企画・運営に携わる教職員を中心に70人が集まり、「Transforming Higher Education in Asia: Innovation, Sustainability, and Engagement」をテーマに、講演や分科会、ワークショップなど多彩なプログラムが行われました。

基調講演から広がる対話と視座

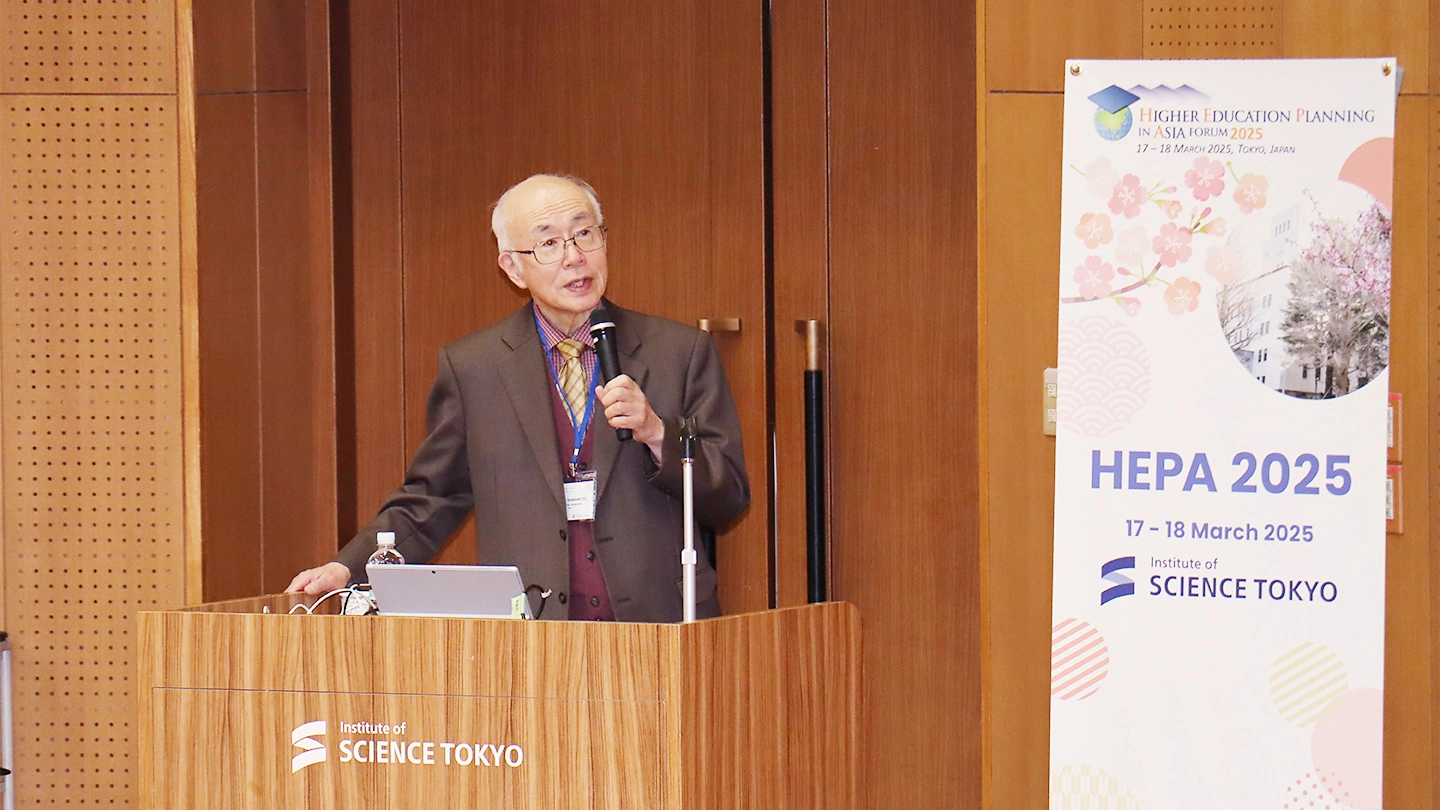

初日の開会セッションでは、大竹尚登理事長による歓迎のあいさつに続き、基調講演が行われました。大竹理事長は、東京科学大学(Science Tokyo)の設立に込めた思いや、教育と研究の融合を通じた社会への貢献の重要性、そしてアジアの高等教育機関との連携の意義について語り、国際的な対話の場としての意義を改めて強調しました。

2日目には、山本眞一氏(元広島大学高等教育開発センター長)による基調講演が行われました。高等教育の大衆化と多様化、その中で求められる教職協働のあり方について、長年の研究と実践に基づく深い洞察が共有され、アジア各国の参加者にも多くの示唆を与えました。

活発なネットワーキングと参加型の議論

プログラムでは、各国の大学関係者が自らの取組や課題を共有しながら、プレゼンテーションやテーマ別ワークショップといったインタラクティブなセッションを通じて活発な意見交換が行われました。さらに、コーヒーブレイクやフォーラムディナーといった非公式な場においても自然な対話が生まれ、国や組織を超えたつながりが深まりました。こうした形式内外での交流が、HEPA Forumならではの学びとネットワーキングの豊かさを支えています。

日本文化を感じる機会を提供

1日目の午後には、東京科学大学裏千家茶道部の学生によるデモンストレーション(Tea Ceremony)や休憩時間に抹茶と和菓子の提供(Matcha Service)が行われました。参加者は「おもてなし」「静寂」「調和」といった日本文化の精神に触れ、学生との対話も生まれ、国際会議により温かな雰囲気に包まれました。

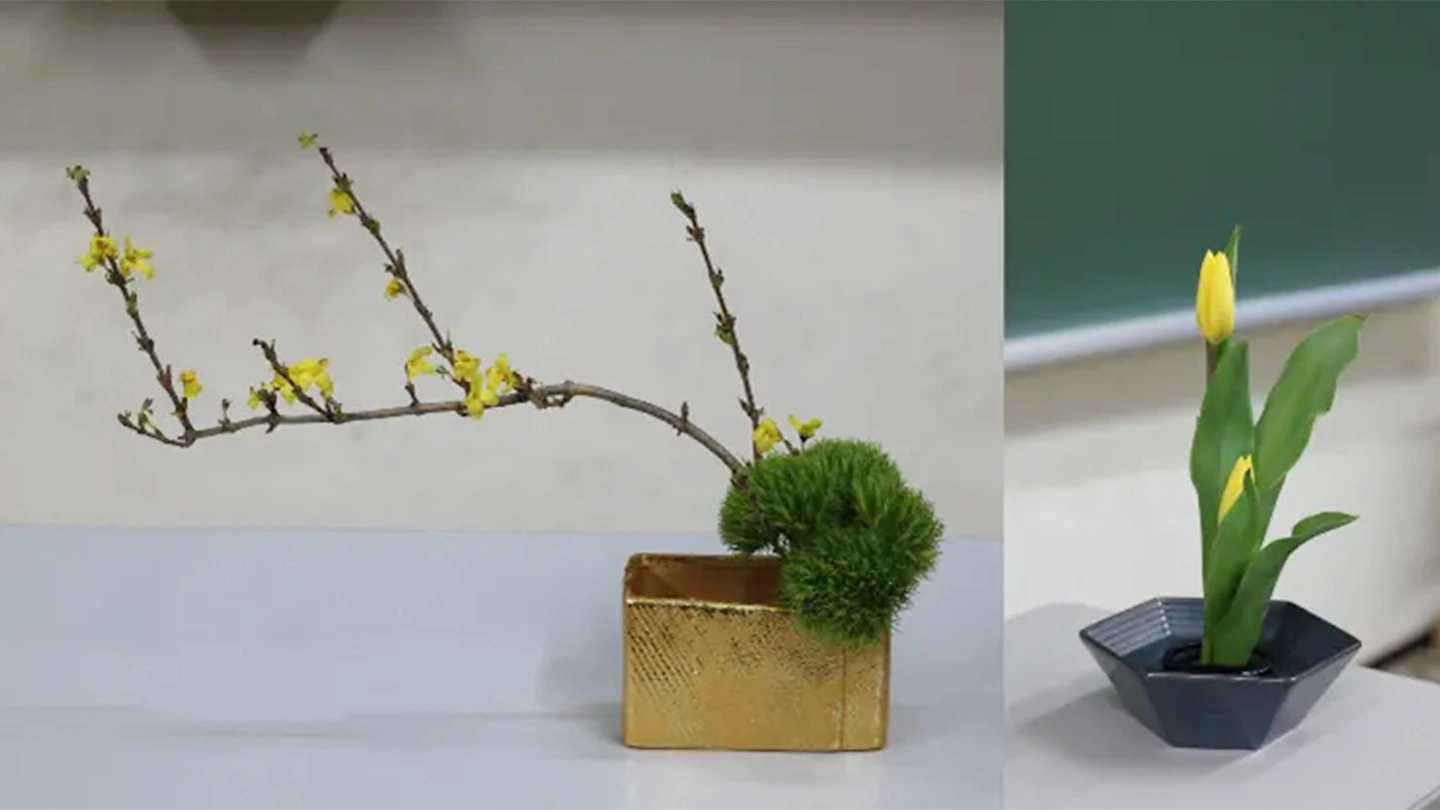

また、会場各所には2日間を通じて、副大会委員長・森雅生教授による華道作品(嵯峨御流)が展示され、空間に華やかさと落ち着きが添えられました。参加者からは「日本文化を体験できて感動した」といった声も寄せられました。

大学統合後初の国際会議としての意義

フォーラムの最後には、井村順一理事(総合戦略担当)による閉会のあいさつが行われ、Science Tokyoとして初の国際会議の開催に対する謝意と、今後の国際連携への期待が語られました。その後、参加者は東京科学大学博物館を訪れ、旧・東京工業大学の教育・研究の歴史やその文化遺産に触れながら、2日間の日程を締めくくりました。

Science Tokyoが2024年10月に発足して以来、初となる国際会議の開催は、本学の新たなスタートを象徴する重要な機会となりました。本フォーラムの成功は、学内外の多くの関係者の協力の賜物であり、今後も本学がアジアの高等教育の発展に貢献していくという決意を新たにするきっかけとなりました。

関連リンク

更新履歴

- 2025年5月22 本文の編集を行いました。

お問い合わせ

東京科学⼤学 戦略本部 IR部⾨

お問い合わせフォーム